小1の壁で退職するママが多いって本当? 後悔しないポイントを丁寧に解説

「小1の壁」という言葉を聞いたことがあっても、具体的な内容を知らず、漠然とした不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

最近では「保活の次は小1の壁対策」といった声も増え、実際に「小1の壁」を理由に退職を余儀なくされるママが多数いらっしゃいます。QOOLキャリアにも「両立が難しく働き方を相談したい」という声が多く寄せられ、「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔するケースも。保活とは異なる準備が求められるため、年中・年長のうちから対策を始めることが重要です。

本記事では、忙しいママ・パパのために、「小1の壁」に備えるためのポイントを詳しく解説します。

目次

「小1の壁」がきっかけで退職するママも?後悔したママの話。

「小1の壁」とは?

「子どもが小学校に入学した途端、仕事との両立が難しくなった…」「退職をすることになったけれども、事前に準備しておくべきだった、後悔している…」そんな声をよく耳にします。「小1の壁」とは、保育園時代と比べて学童の預かり時間が短くなることや、学校行事への参加が増えることなどにより、仕事と育児の両立が困難になる問題のこと。この壁に直面し、退職を決意するママや、働き方を変えざるを得なくなるママも少なくありません。

保育園生活と何が変わるの?

保育園では 延長保育があり、遅い時間まで預かってもらえることが一般的。しかし、小学校の学童は18時で終わるところが多く、それ以降は子どもが家で一人で過ごすことになります。しかし、小学1年生になったからといって、急にしっかりするわけではありません。特に冬場は暗くなるのが早く、安全面を不安に思う保護者も多いはず。

さらに、「小1の壁」の影響は仕事にも及びます。小学校入学を機に時短勤務制度が使えなくなる 企業も多く、仕事との両立がますます厳しくなるのが現実です。

「小1の壁」で親子の負担が増加!? 子どものメンタルにも影響が

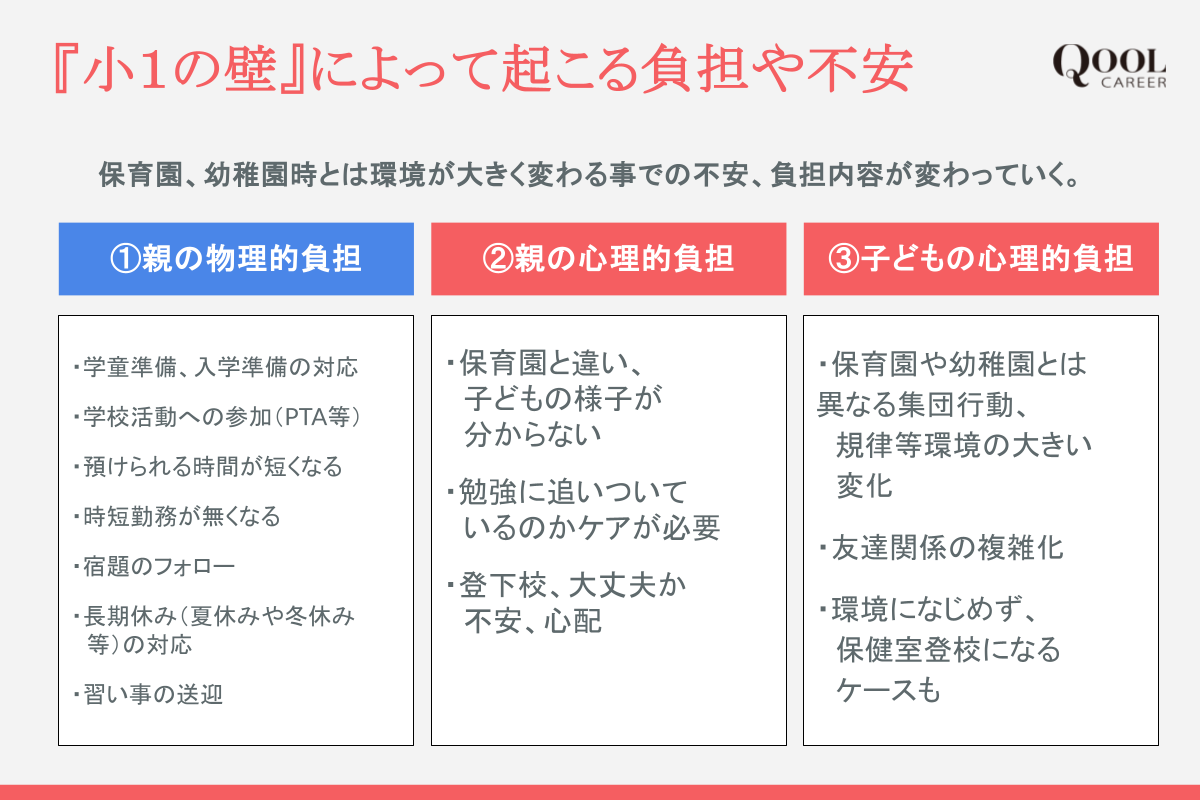

「小1の壁」というと、多くの人が親の働き方に目を向けがち。でも実は、それだけではありません。子ども自身も、新しい環境に適応するために大きな心理的負担を感じることがあるのです。では「小1の壁」によって生じる負担や不安にはどのようなものがあるのでしょうか? 働くママやパパのリアルな声をもとに、3つの視点(1.親の物理的負担 2.親の心理的負担 3.子どもの心理的負担)から詳しく解説していきます。

詳細を見ていきましょう。

親の物理的負担:時間制限がある中でタスクが大幅に増加する

小学校の預かり時間は保育園より短いため、共働き世帯の多くは学童や習い事を利用することを検討します。しかし、公立と民間の学童では、預かり時間やサービス内容に違いがあり、入所条件を満たさなければ利用できないケースも。そのため、学童の選択肢を調べたり、申し込みの準備をしたりと、情報収集が欠かせません。

保育園時代と異なり、日常的に家庭での学習をサポートする時間が必要になるほか、学校行事やPTA活動への参加も物理的負担の一つです。ましてや、PTA役員にもなると、平日日中の会議へ出席を求められることもあります。さらに、登下校時の旗振り当番が割り当てられれば、朝早く家を出て学校周辺で子どもの安全を見守る必要が出てくるため、仕事のスケジュール調整を余儀なくされることもあるでしょう。

見落としがちな準備としては、小学校での限られた時間で給食を完食するために、入学前に20分程度で食事を終えられるようトレーニングすることです。こうした小さな変化の積み重ねが、親にとって物理的負担の増加につながっていきます。

親の心理的負担:子どもの学校生活が見えにくいことによる不安

保育園では、毎日の様子を連絡帳やアプリで知ることができます。しかし小学校では、親が子どもの1日の様子を把握するのが困難に。特に、新しい環境で子どもが友達とうまく関係を築けているのか、授業についていけているのか、家庭での学習サポートが必要なのかといった点について、分からないことが増えることで、不安が大きくなります。また、一人で登下校をするケースが増えます。安全面の心配から、毎日学校まで送り迎えをしている親も少なくありません。こうした不安は、親自身の精神的な負担となり、仕事と家庭の両立の難しさをさらに感じる要因となっています。

子どもの心理的負担:新しい環境への適応ストレス

「小1の壁」は、親の負担だけではなく、子どものメンタル面にも影響を与えます。小学校に入学すると、保育園とはまったく異なる環境で生活をすることになります。新しいクラスメイトや先生との関係を築くことに加え、初めての生活リズムの中で集団行動のルールや規則を守ることが求められます。また、学習面では、新たに勉強が始まり、宿題をこなす習慣を身につけなければなりません。さらに、登下校を一人で行うことも心理的な負担の一つです。

親に見守られていた保育園時代とは異なり、自分の力で行動する場面が増えることで、不安を感じる子どもも多くいます。こうした変化のストレスが蓄積され、環境に適応できずに保健室登校となるケースも見られます。実際に、小学2年生で保健室登校をしている子どもを持つ保護者から、「子どもをもっとサポートするために、リモートワークや柔軟な勤務ができる企業を探したい」という相談が寄せられたこともあります。小学1年生の子どもはまだまだ自分の気持ちを言い表すのが難しいため、知らないうちにストレスを抱え込みがち。一方で、親も環境の変化に追われて余裕がなく、子どもの小さな変化に気づきにくくなることもあります。その結果、仕事と家庭の両立に悩み、働き方を変える、あるいは退職を考える親が増えていくのです。

小学校入学がママ・パパの働き方に与える影響とは?

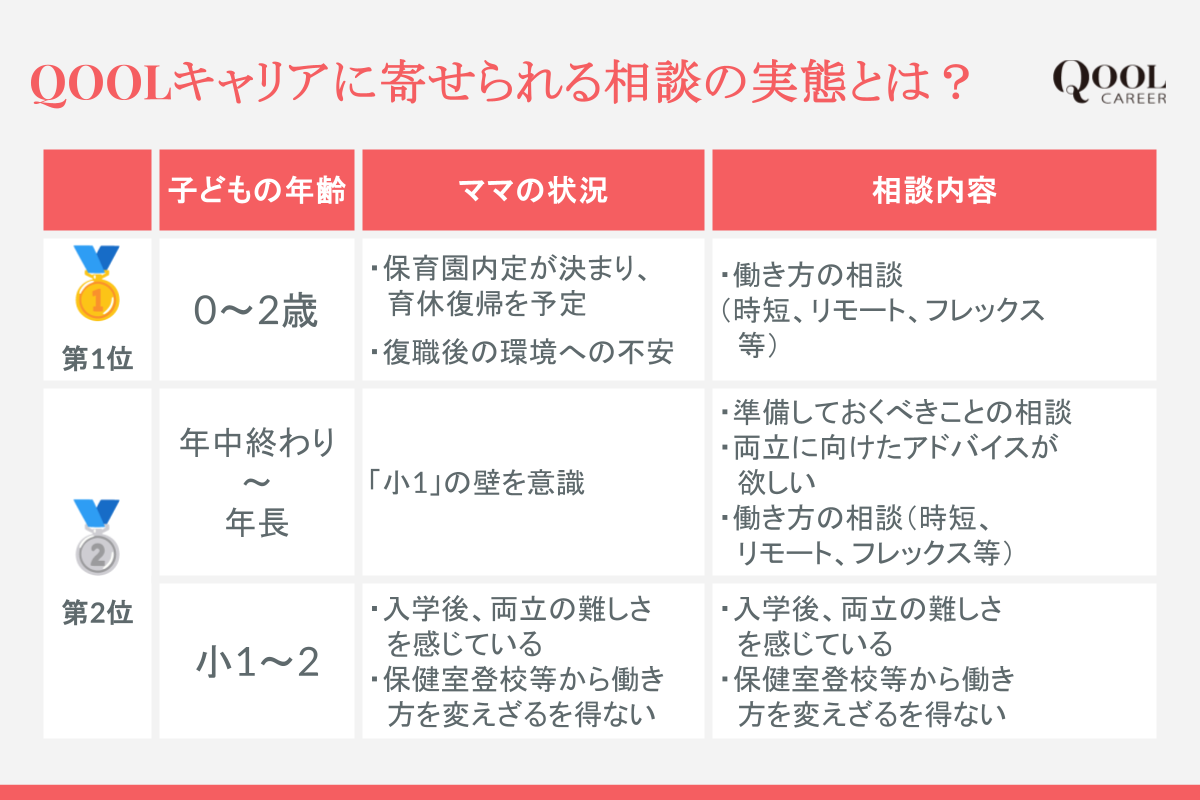

「小1の壁」によって親の負担や不安が増えることは、多くの家庭で共通する課題ですが、それと同時に働き方への影響も見逃せません。小学校入学を機に、仕事と家庭の両立が難ししさを実感する親も多いでしょうか。QOOLキャリアでは、子供が0~2歳の育休中や育休復帰時に最も多く相談を受けています。そしてその次に多いのが「小1の壁」に向けた準備や、仕事と育児の両立の難しさについての相談で、特に年長から小学校1~2年生のお子さんを持つご家庭からの相談が増えています。

では、入学前にどのような準備をしておくべきなのでしょうか。「小1の壁」に備えて、ママ・パパができる具体的な対策について詳しくお伝えしていきます。

入学前にママ・パパが準備すべきこと

小学校入学前後の時期をスムーズに乗り越えるためには、事前の準備が欠かせません。特に、「子どもが安心して過ごせる環境づくり」「放課後や長期休みの過ごし方の検討」「小学校入学後の働き方の見直し」「入学直後のスケジュール調整」の4つのポイントについて考えておくことが大切です。

子どもが相談しやすい環境づくりを心がける

保育園では先生が子どもの様子を細かく伝えてくれますが、小学校に入ると子どもの1日の過ごし方が親には見えにくくなります。そのため、子どもが困ったことや悩みを抱えたときに 家族で「話しやすい環境」 を作っておくことが重要です。例えば「今日の学校はどうだった? 」といった抽象的な質問では、「普通」「特に何もなかった」などの短い返答で終わってしまうことが多く、子どもの気持ちを引き出すのは難しくなります。

そこで、「今日のお昼休みは何をして遊んだの? 」「今日の体育の授業は運動会の練習をしたの? どんな練習をしたの? 」など、具体的な質問をすると、子どもも具体的に答えやすくなり、会話が広がりやすくなります。また、日々の会話を習慣化することも大切です。夕食の時間やお風呂、就寝前など、決まった時間に「今日あったこと」を話す場を作ることで、子どもも自然と親に話す習慣がつきます。こうした積み重ねが、子どもからの SOSサインをキャッチしやすくする ことにつながります。

夏休みや春休み、放課後の子どもの過ごし方をどうするか考える

小学校入学後は、長期休みや放課後の過ごし方を事前に決めておくことが重要になります。保育園時代と違い、長期休みの間も決まった預け先がないため、どこで、どのように過ごすのかを考えておく必要があります。

学童を利用する家庭が多いですが、それ以外の選択肢として、民間のサマーキャンプや宿泊型のプログラムに参加することも一つの方法です。例えば、小学校高学年の子どもを持つ保護者の中には、学校の友達とは別の子どもたちと交流するサマーキャンプに申し込むことで、新しい経験をさせたり、親が仕事を調整しやすくしたりする工夫をしている人もいます。さらに、飛行機を使った遠方のプログラムでは、航空会社のCA(キャビンアテンダント)が移動中のサポートをしてくれるサービスもあり、親が同行しなくても安心して送り出すことができる点も魅力の一つです。

また、放課後の過ごし方についても、親の仕事の終業時間と子どもの帰宅時間が合わない場合、学童保育や習い事を組み合わせるか、親が何らかの形で調整できるかどうか を検討する必要があります。中学校受験に備え塾に通う場合、塾の送迎や夕食用のお弁当準備など、親のサポートが増えることを考慮しなければなりません。また、中学校受験を意識すると、学習フォローの時間がさらに必要となる可能性もあります。

しかし、こうした計画は、必ずしも入学前にすべて決めておく必要はありません。なぜなら、子どもの成長とともに、学童の利用期間や遊びのスタイルが変化する可能性があるからです。 低学年のうちは学童を利用していた子どもが、高学年になると習い事を優先するようになることも。また友達との関係性によっては、学童よりも公園で遊びたくなるかもしれません。そのため、親の都合だけで一方的に時間の使い方を決めるのではなく、子ども自身の意思を尊重しながら、柔軟に調整していくことが大切です。 まずは入学前に基本的な方針を決めつつも、成長に合わせて定期的に見直し、子どもと話し合いながらその時期にあった選択をしていくと良いでしょう。

入学後の働き方について家族で話し合う

「小1の壁」を乗り越えるためには、家庭内での協力が不可欠です。特に、仕事と家庭のバランスをどのように取るかについては、早めに家族で話し合い、具体的な対策を考えておく必要があります。現状の働き方では両立が難しいと感じた場合、職場に時短勤務やフレックス勤務、リモートワークが選択できるか相談をしていき、こうした働き方の調整が難しい場合は、転職を視野に入れることも一つの選択肢となります。

転職を考える際には、転職活動のタイミングや新しい職場への入社時期を、入学前後の忙しい時期を加味しながら計画することが大切です。小学校入学後の生活リズムが定まるまで、ある程度の時間がかかることを考慮しながら、最適なスケジュールを組んでいきましょう。

小1の4月は仕事の調整も考慮する

小学校入学後の4月は、保護者会や懇談会、PTAの役員決めなど、親が学校に足を運ぶ機会が多くなります。加えて、子どもも新しい環境に慣れるまで時間がかかるため、最初の数週間は登校を嫌がったり、学校での疲れがたまって元気がなくなったりすることもあるでしょう。

この時期は特に、親が仕事のスケジュールを調整しやすいよう、事前に職場に相談しておくと安心です。例えば、入学直後の数週間は在宅勤務の割合を増やす、時短勤務を利用する、有給休暇を活用する など、柔軟に対応できる準備をしておくと、親子の負担を軽減できるかもしれません。

卒園・入学準備で忙しくなる3~4月は、先を見越した計画が重要になります。新生活のスケジュールをある程度把握したら、仕事の調整や家庭内での役割分担について話し合い、スムーズなスタートを切れるようにしておきましょう。

転職を考える場合の進め方

現状の働き方では両立が難しいと感じる場合、転職を検討することは一つの選択肢。しかし、転職を成功させるためには、計画的に準備を進めることが重要です。ここでは、注意すべきポイントや、スムーズに進めるためのステップについて解説していきます。

転職活動におすすめのタイミングは、年中の終わり~年長の春頃スタート

転職を考えたとき、まず最初に多くの方が悩むのが「いつから動き出すべきか」ということ。QOOLキャリアに寄せられる相談の中でも、転職の時期に関する質問は特に多いです。家庭の状況やサポート体制によって適切な時期は異なりますが、転職活動を始めるのは年中の終わりから年長の春頃が理想。そして、年長の夏頃までに新しい職場に入社できる状態が望ましいです。この時期に転職活動をおすすめする理由は、単に企業の面接を受けるだけではなく、自己分析や企業研究、応募書類の準備、面接対策 など、多くのプロセスに時間をかける必要があるからです。

関連記事:ワーママ転職は難しい? キャリアアドバイザーが語る後悔しない成功の秘訣

子どもの寝かしつけが必要な場合は、家族に代わってもらい夜の面接に臨むケースもあるかもしれません。また、転職活動に慣れていない場合は、面接までの準備に苦戦する声も多く寄せられます。仕事・育児・家事をこなしながらの転職活動は想像以上にハードになるため、余裕を持って準備を進めることが成功の鍵となります。さらに、転職の有無にかかわらず、自己分析やキャリアの棚卸しをしておくことは、自身のキャリアを見つめ直す良い機会となります。しっかりと時間を確保することで、より納得感のある転職につながり、転職活動をしない場合でも、自身のキャリアを振り返る機会となる為、実践してみると良いでしょう。

「条件重視」の転職活動には注意!

「今の働き方を変えたい」「リモートワークができる職場に転職したい」といった希望を持つ方は非常に多くいます。しかし、ここで注意すべきポイントが2つあります。

1.「働き方ありき」で転職理由を伝えない

面接での不合格理由の多くは、「企業への貢献度」ではなく、「働き方が魅力的だから」という条件が前面に出てしまうことです。企業側が重視するのは、「どのように活躍してくれるのか」「会社にどう貢献できるのか」 という点。働き方を変えたい気持ちを出すのはグッとこらえ、面接では自分の強みやこれまでの経験を「貢献できるポイント」と絡めながらしっかりアピールしていきましょう。希望の働き方について相談したい場合は、選考で評価を得た後のオファー面談時や、面接の最後に質問する形をとるのがベストです。まずは自分のスキルや経験をアピールし、企業側に「この人に働いてほしい」と思ってもらったうえで、働き方の相談をすることで、より良い条件を引き出せる可能性が高まります。

2.リモートワークが本当に自分に合うかを見極める

リモートワークは時間の融通が利きやすい一方、実際に働いてみると、業務の進め方が大きく変わることに戸惑う人も多いです。例えば、出社していればすぐに相談できることが、リモートワークだとスムーズにいかないこともあります。チャットを使ったテキストベースでの報連相の難しさや、オンライン上での人間関係の構築 に苦戦する声も寄せられます。これまで出社中心の働き方をしてきた人にとっては、環境の変化が大きく、適応するまでに時間がかかることもあるため、「本当に自分に合った働き方なのか」を慎重に考える必要があります。そのため、「リモートワークだから」という理由だけで転職先を決めるのではなく、自分の強みを活かせる企業を探し、その企業の働き方が許容できるかどうかで判断する という視点を持つことが大切です。

また、企業によっては、最初からリモート勤務を前提としていなくても、面接の評価次第で働き方を交渉できるケースもあります。そのため、最初から選択肢を狭めるのではなく、まずは企業との対話を重ねながら、自分に合う働き方を見つけていくことが望ましいでしょう。ここまで「小1の壁」の実態、後悔しない為に抑えておくポイントをお伝えしました。

QOOLキャリアの面談では、一人ひとりに寄り添ったキャリアプランを一緒に考えることができます。まずはお気軽にご相談ください。